こんにちは、ぱぱ記者Kenです。

先日、告知案内をした北欧パビリオンでの「北欧の文学デー」が開催されたので、セミナーとワークショップに参加してきました。

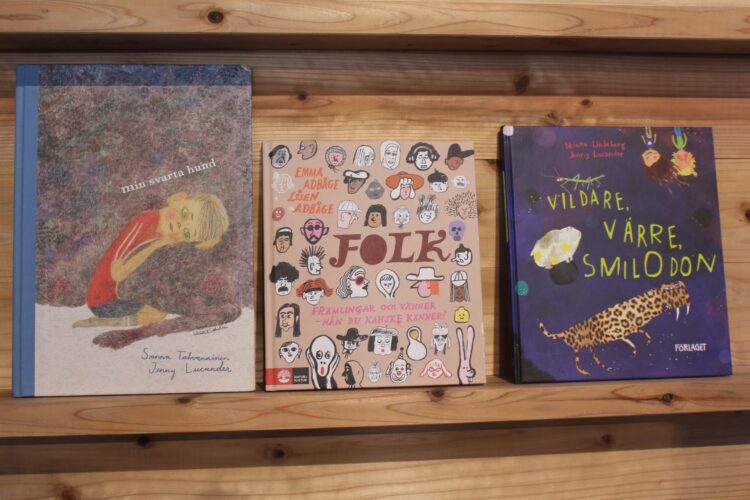

この日は「北欧こどもの本の世界」がテーマで、セミナーでは、北欧各国の児童文学作家や絵本のイラストレーターが来日して、子供向けの書籍や絵本の置かれている状況や、それらを制作する際のポイント、北欧各国間、そして日本との相違点を比較したり、児童文学の普及と、早いうちから児童文学に触れることの影響などを話し合いました。

北欧パビリオンでは、参加しているデンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンの5か国が、連携してそれぞれの先進的な知見や取り組みを紹介する共同企画「Joint Nordic Event」シリーズを開催しており、その一環として、今回「北欧の文学デー」が8月30日(土)と31日(日)に実施されています。

同イベントは、北欧文学をテーマにした2日間の特別イベントで、「北欧こどもの本の世界」と「北欧ミステリーの世界」を分けて開催されます。北欧文学は、鮮やかな物語世界と深いテーマ性で、長年にわたり世界中の読者を魅了してきており、日本語に翻訳された書籍も数えきれないほどあります。 自然との共生や人間の内面への洞察、そしてユーモアや温もりを兼ね備えたストーリーテリングは、世代や国境を越えて愛され続けています。

自然との共生や人間の内面への洞察、そしてユーモアや温もりを兼ね備えたストーリーテリングは、世代や国境を越えて愛され続けています。

参加したセミナーでは、ムーミンの著者であるトーベ・ヤンソンがその作品を生み出した背景に第2時世界大戦の戦禍の影響があり、当時の世相を反映するように理想的な状況とカオスな状況をバランスよく表現し、世の中への疑問を問いただしたり、正しくないと思うことに挑戦的に立ち向かったりする要素を物語に取り入れていたことが紹介されました。

また、子供たちが、現実の自分の姿に囚われないで、なりたい自分の姿を思い描き、自由な発想の元に成長していけるようにメッセージを送っているのだということが披露され、児童文学においても、相手を「子供」として扱うのではなく、「一人の人間」として扱っていることがわかりました。

スウェーデンの児童文学を多数翻訳している菱木晃子さんによると「日本の児童文学と比べると、北欧の児童文学は、日本では避けるだろう大人の現実の世界のドロドロした部分などをきっちり描いていて、過保護になりすぎるのではなく、早いうちから現実を知らせることで子供たちが成長出来る土壌を提供しているのではないか」と語っていました。

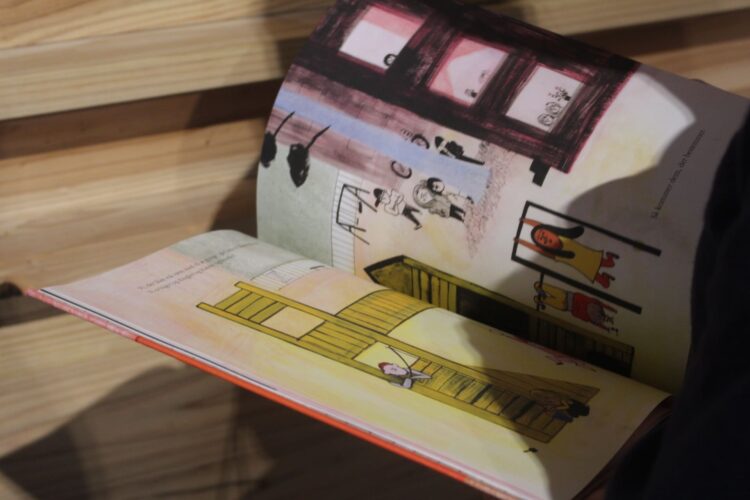

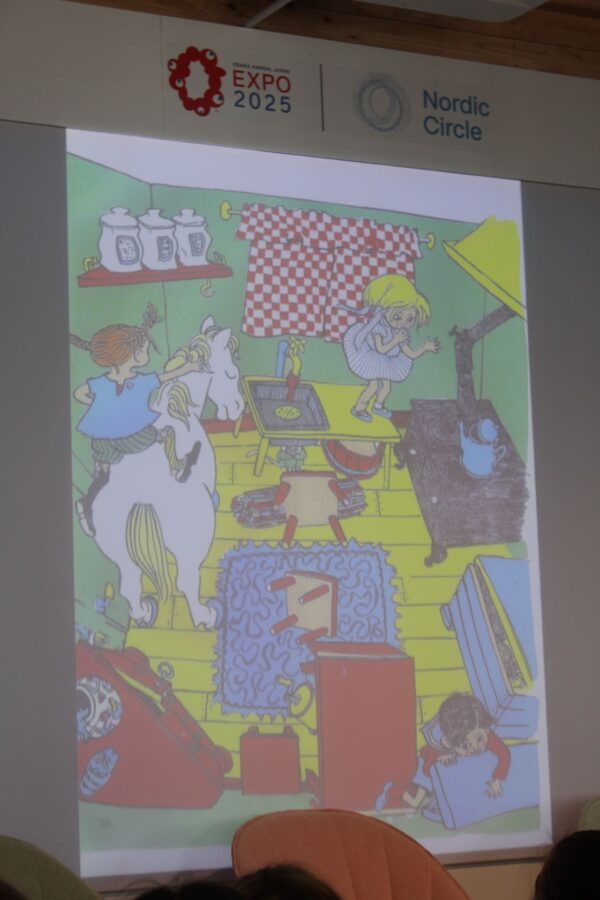

スウェーデンの児童文学作家のリーセン・アドボーゲさんは「児童文学を通して、子供たちが枠に閉じ込められた世界で考えたり、行動するのではなく、自由に考えて、行動することを伝えようとしている」とコメント。一例として、あらゆるものが散らかっているキッチンで思いのままに行動する子供の姿が描かれた絵を見せて、キッチンは物が整理整頓されている場所だ、という固定概念を打ち砕こうとしている、と意図を説明した。

また、北欧諸国でも、読書離れが進んでいて、特に子供達はスマホでTikTokなどのSNSに時間が取られてしまい、読書の時間がなくなってしまっている問題がある、と紹介されました。しかし、インフルエンサーがそのTikTokで特定の書籍について取り上げたりすると、その書籍が突然注目されたりするという現実もあり、デジタル世界とどう折り合いをつけるかは今後の課題だとされました。

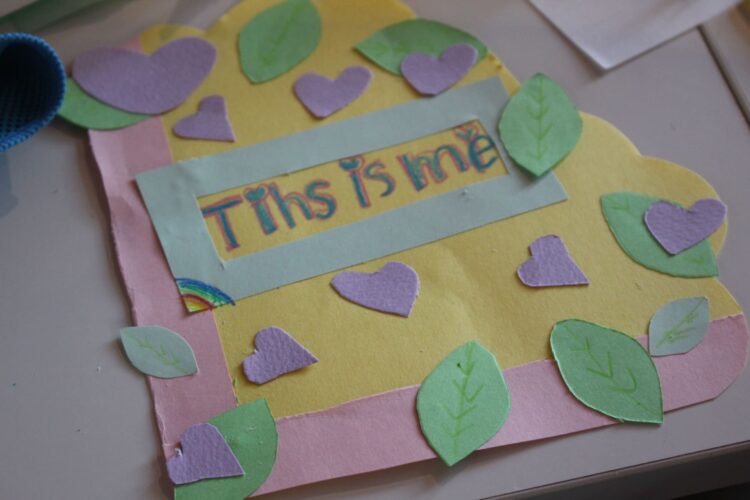

また、午後から開催された「もし人間がいなければ、きみは何になりたい?」というテーマのワークショップでは、子供だけでなく多くの大人も参加して、自分が思う自分の姿を表現してみる作業が行われ、大人も子供も創造性を働かせて、自由な発想で描いたり、紙を切ったり貼ったりして、創意工夫していました。

リーセンさんとは双子の姉妹で、一緒にワークショップを担当したエンマ・アドボーゲさんは、「鏡で見る自分の姿に固執するのではなく、あるがままの自分の姿を描くことは大事。私だって、今回来日する前の私と今の私では間違いなく別人になっていて、過去の私とは違う」と人は常に変化していて、「〇〇でなければならない」というようなことは全くない、と語ってくれました。

リーセンさん(左)とエンマさん(右)のアドボーゲ姉妹

また、お二人は出身のスウェーデンでも同様のワークショップを行っているのですが、日本と違い、子供たちが参加する時に親は横におらず、離れたところから見ているそうです。それは子供の自主性を邪魔せず、独立心を養うためで、参加しているワークショップの内容とはまた違う目的があるようです。ワークショップでの課題を無事にこなせるかということだけに意識が行き過ぎると、より大事なことを忘れてしまう、ということなのでしょう。

このような子育ての方針や考え方も児童文学や絵本の中身、内容とリンクしていることが感じられました。

サインを求められて応じるリーセンさん

「スウェーデンの子供たちがうまく創造性を発揮したり、自由な発想を持って成長していけるかどうかは、個人の特性にもよりますが、家庭環境、特に親の影響が大きいと感じている」とも教えてくれました。

日本とは随分違った教育、子育て方針の北欧諸国の話を聞くことは、たくさんの学びがあり参考になりましたし、セミナーで紹介された児童文学や絵本の内容からもその要素を感じ取れました。

日本の児童文学にはそれなりの良さがありますが、それとは違ったアイディアや考え方に子供たちが触れる機会として、北欧に限らず、翻訳されている海外の児童文学や絵本に触れさせさせることは、その子供の成長に様々な恩恵をもたらすのではないかと強く感じた1日でした。

お気に入りに追加

お気に入りに追加