こんにちは、ぱぱ記者Kenです。

毎日のように、テーマを変えて特別プログラムをオープンしている北欧パビリオンで、9月1日に「ジェンダー平等デー」が開催されました。

万博とどう関係あるのか?と思う人もいるかもしれませんが、万博だからこそ、こういうテーマで国境を超えた人たちが集まって、様々な価値観や経験、知恵をぶつけ合いながら交流することが未来の平和に、そして平等な社会に繋がっていくのです。

特に今回のイベントの参加者の出身である北欧諸国は、世界トップレベルのジェンダー平等を実現しており、特にアイスランドは「最もジェンダー平等が進んだ国」として国際的にも高く評価されています。日本でも、少子化や高齢化、女性の社会進出などの課題解決の鍵として、ジェンダー平等の推進がますます重要視されています。

こんな時だからこそ、ジェンダー平等というテーマで、ここ日本で、話し合いを持つことに意味があるのです。

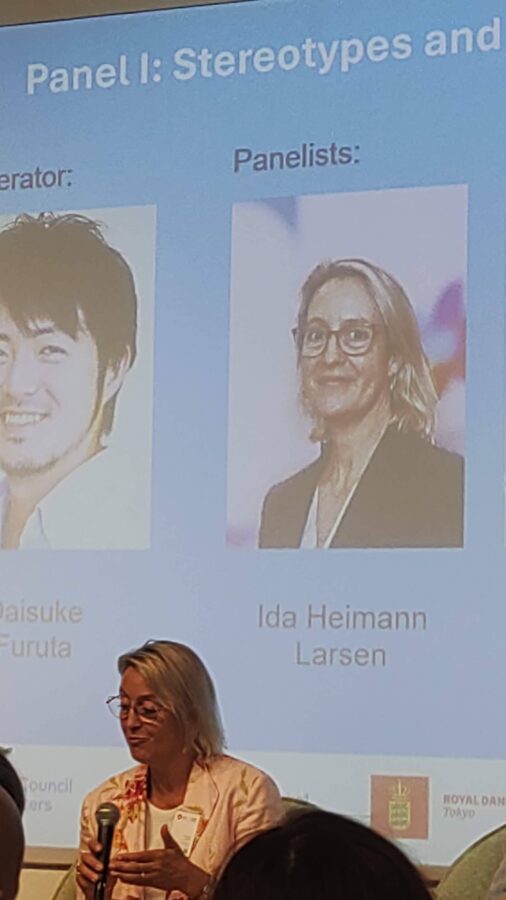

午前10時半から午後5時まで、休憩を挟みつつ、3つのパネルディスカッションと基調講演があり、日・北欧各サイドから登壇者が参加し、各国でのこれまでの状況や歴史、現在の問題点などを話し合いました。

私が参加出来たのは、北欧閣僚理事会 副事務総長のイダ・ハイマン・ラーセン氏による基調講演 I 「ジェンダー平等:政策・イノベーション・人口持続性」と、それに続くパネルディスカッション I:ジェンダー役割のステレオタイプとメディア描写でした。パネルディスカッションには、イダ・ハイマン・ラーセン氏、アイスランドの作家兼シビルエンジニアのイルサ・シグルザルドッティル氏、フィンランドの作家のレーナ・レフトライネン氏、そして朝日新聞ジェネラルマネージャーの春日芳晃氏の四人が参加しました。

イルサ氏は「アイスランドは伝統的に女性にとって非常に平等な国。人口が少ないので、男女ともに働くことが期待されてきた。男女の賃金は歴史的にかなり高水準だった。しかし、最大の転機は1975年にやってきた。同じ仕事に対して同一賃金を要求するためにストライキを起こしたのです。80年代には政党が名簿に十分な数の女性を含んでいないことにうんざりした女性たちのグループが、自分たちの政党を結成し、”最も女性候補が多い政党に投票しよう”と声を上げた」と同国の歴史を説明してくれました。

イルサ・シグルザルドッティル氏

レーナ氏は「歴史的に見ると、フィンランドは世界で2番目に女性に選挙権を与えた国で、すでに100年以上投票することができている。それが重要なことの一つ。また第二次世界大戦中と線後、フィンランドでは社会を支えるには十分な数の男性がいなくなったため、フィンランドの女性は、通常男性が担っていたあらゆるの仕事をこなすことになった。そしてフィンランド人女性の役割は非常に強く、フィンランド人女性の概念自体が、強くて何でもできるというイメージになっている」と教えてくれました。

レーナ・レフトライネン氏

また、イルサ氏は「ロールモデルを持つことは非常に重要。成長期の小さな女の子たちが、権力や教育の地位にいる女性を見て、自分たちもそうなれると思うことが大事。子供たちは周りにあるものを鏡のように映し出すから。しかし、ジェンダー平等は、ただ象徴的な女性を立てるだけでは達成できない」ともコメントしています。

レーナ氏も「自分の小説の中で、女性を主役にして、読者に対してロールモデルを提供している。現実では難しい場面を設定して、女性でもなんでも出来る、ということを伝えようとしている」と語っています。

イーダ氏は「デンマークで私が非常に重要だと感じるものの一つは、教育システムと保育システム。幼稚園や小学校低学年の頃から、男女ともに全く同じ期待をかけられて育ちます。高校を卒業するまで皆が同じように扱われていたのに、突然、誰かが左に行き、誰かが右に行かなければならないというのは、奇妙に感じます。このような教育で育つと、より包括的で多様な、誰もが自分の個人的なアイデンティティを形成する機会を持てる成長した社会への期待を生み出す。工学の分野で学んだ男性が介護職に就いても、それ自体に価値があると見なされる。ゆっくりとではあるが、文化のステレオタイプを取り除くことが、最も重要なことだと思う」とコメントしました。

イダ・ハイマン・ラーセン氏

イルサ氏は、理系分野に女性が少ないことに、レーナ氏は女性の犯罪小説作家が少ないことに疑問を持ち、その現実を変えようと世の中に働きかけ続けています。イルサ氏は、ジェンダー平等の話をする際に集まる聴衆は殆どがすでに話の内容を知っている女性で、男性の参加者は決して多くないことを問題視していました。

レーナ氏は、子供はメディアが発する情報には敏感に反応するので、パネラーやコメンテーターに男女が平等に参加して、平等に扱われるべきだと主張しました。

後半は話題がAIに移り、AIは元々人間が作ったデータを学習しているので、AIそのものにもジェンダーバイアスがかかっているという話でした。レーナ氏が、試しにAIに、特定の職業に就いた場合の給与を尋ねた際、女性より男性の方が1.5倍くらい多い額が回答として返ってきたといいます。AIにも明らかに男女で対応に差があることを証明しています。

イルサ氏は、AIエンジニアの大多数が男性で、比較的若く人間関係のスキルに乏しく、女性についての理解も不十分なことが多いため、それがバイアスを産む原因になっている、と指摘しました。

尚、朝日新聞の春日氏の発言に関しては、同社の課題や日本についての話が中心だったため割愛させていただきました。ジェンダー平等に反した訳ではありません。

職業柄、ジェンダー平等や女性活躍などがテーマのイベントやセミナーに参加することが多いのですが、国内限定のイベントと国際的なイベントでは、その事例や現場にあまりにも差がありすぎて、その差に絶望的になります。

例えば、アイスランドでは女性の90%が参加して1975年にストライキに参加して、男女の賃金格差をなくす戦いを行った訳ですが、2025年の日本では考えられません。そこまでして賃金格差をなくしたい女性が90%もいるとは思えません。そういう戦いの上に、女性のトップが政治や経済や学術の世界に誕生したということをしっかり理解しなければ、日本の女性活躍というテーマは上滑りしてしまうだけです。

今では女性が大学を卒業して就職することは当たり前ですが、その中で一生働き続けたい女性、キャリアを築いて成功したい女性、トップまで上り詰めて権力や地位が欲しい女性は実際どのくらいいるのか?

北欧閣僚理事会 副事務総長のイダ・ハイマン・ラーセン氏に「家庭に入って母親業に専念したいという女性に対してどう思うのか?」と尋ねたところ「家庭での主婦業も立派な仕事で、外で働くことと等しく価値がある」としながらも、「私の娘は私の人生を見て、働いて世の中の役に立つ人になりたい、と言ってくれるので、私の子育ては間違っていなかったと思う」とも言っています。

イダ氏の場合、彼女の子育ては100%正しかったと言えると思いますが、それはイダ氏だから成立することではないのか?主婦業に専念したい母親が自分の娘に「イダさんのように社会の役にたつ仕事をする立派な女性になりなさい」と果たして言えるのか?それは自らの選択肢を否定していることにならないのか?と疑問に感じました。

非常に考えさせられる内容のパネルディスカッションでした。

お気に入りに追加

お気に入りに追加