こんにちは、ぱぱ記者Kenです。

太陽の国、ブラジル。いつも笑顔で楽しそうに踊っている様な陽キャライメージのブラジルパビリオンで総局長を務めるMaria Luisa Cravo Wittenbergさんに話を聞いてきました。

「ブラジルパビリオンは、あらゆる”生命”と私たちの”生活”は、お互いに何らかの形で依存しあっていて、それぞれの行動は誰かの生きる環境に影響を及ぼす関係にある、ということを説明しようとしています。その上で各自がどう行動するべきなのか、またその行動によってどんな影響が出るのかを考えてもらいたい」と、のっけからなかなか難しい話から始まりました。

Q)パビリオンのコンセプトやテーマを簡単に説明すると?

Maria

ブラジルパビリオンの中心テーマは、生命を尊重し、持続可能性を追求することで、全てが如何に互いに依存しているかを示すことです。それぞれの行動が環境に影響を与え、他国がすることもまた自国の環境に影響を与えることを理解し、同時に生命を祝福する必要があるということが主要をテーマとしています。

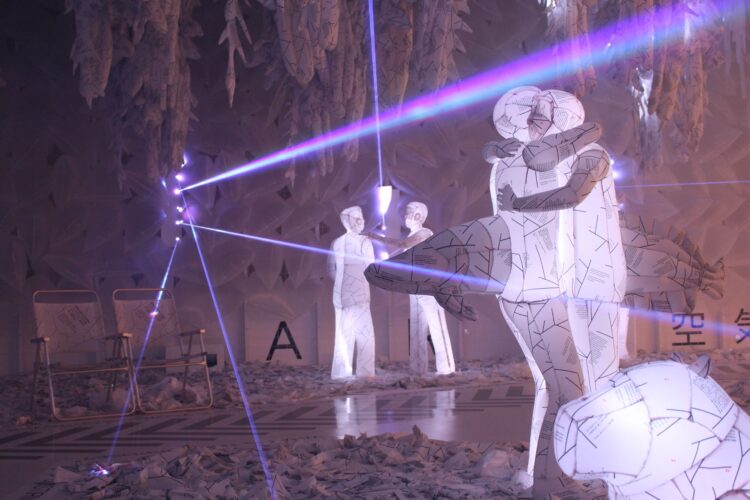

2つある建物の手前の空間に入ってくると、19個の空気で膨らませる展示物がありますが、それらは人間、動物、花、植物を表しており、これらが環境を構成し、すべてが互いに関連し合っていることを示しています。

最も重要なのは、ブラジルのことだけを紹介するのではなく、環境と、いかに生命を祝福する必要があるかについて語ることで、それがコンセプト開発の主な焦点でした。世界で何が起こっているのか、そして私たちが次の世代のために、世界を持続可能な世の中にするために如何に団結する必要があるのか、を展示することに意識を集中させていました。

(ブラジルパビリオンは2つの建物に別れているので文章内では「手前」と「奥」と言う表現で区別しています)

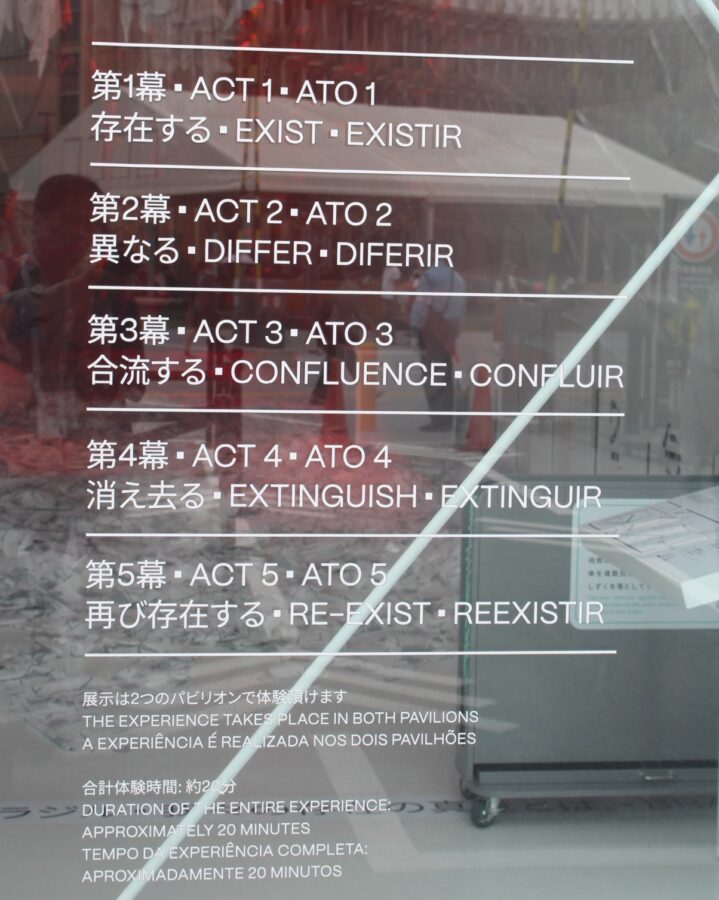

Q)手前の空間で展開される5つのシーンについて

Maria

手前の空間は5つのシーンで構成されていて、常に変化していく内容になっています。約15分で完結し、来場者は5つのシーンを見ることができます。最初のシーンは、どんなものにも生命があり、その生命はとにかく美しく皆それぞれに生きているということを伝えています。2番目のシーンは、あらゆるものは異なっていて、同じではない。人も動物も花も、それぞれに特徴があります。それを表すために、それぞれの収縮する展示物には異なる特徴を持たせています。3番目のシーンは、生命がいかに都市化や人間の作ったもの、建物などと共存しているか、そして私たちが環境にどのように影響を与えているかを伝えています。4番目のシーンは、私たちの行動が環境や自然に対して如何にダメージを与えているか、そして私たちが環境を如何にゆっくりと死に追いやっているかを表現しています。そして5番目のシーンは、失ったものの再構築についてです。

この様に手前の空間では、全てを読み取るのは簡単ではないですが、15分間で展開される5つの異なるシーンを見ることで、私たちは皆お互いに繋がっていて相互依存していることを理解し、個々の行動、個人だけでなく国のそれも含めて、行動を起こす際に周りに及ぼす影響を考慮して注意する必要があるということを展示物を通して示しています。

奥の空間では、パランゴレというポンチョのようなものを1日に約1,000枚配っていて、最初の空間とは全く違った雰囲気で、生きていることを盛大に祝っています。パランゴレを配って、区切られたスペースでブラジルについての映像を鑑賞でき、様々なイベントに使用する多目的ルームもあります。この様に、手前の展示空間とパングレを配布する奥の空間は全く別物の様に仕立て上げました。

しかし、これらは元々一つのアイデアとして考えられていたことで、たまたま2つの建物を使用しなければならなかったのでこのような形になっただけです。

Q)手前の空間でのストーリーをなぜ5つに分けたのですか?

Maria

ブラジル人の女性キュレーターが、シーンを5回変えることで、500平方メートルの広さのパビリオンの空間を最大限有効に活用できると考えたからです。そうすることで、来館者は1つの空間内で5つの異なる体験をすることができます。そこで彼女は、来館者が生命、多様性、共存、崩壊、そして再構築の段階を体験できるように、5つのシーンを作り上げたのです。そうすることで来場者がより多くのことを体験できるというコンセプトに沿った結果が5つのシーンに分けるという形になったのです。

Q)多くの来館者は、今説明してくれたコンセプトを理解しないまま手前の空間を通り過ぎてしまっているようだが?

Maria

その質問には2つの側面があると思います。まず1つ目は、パビリオンの入り口の辺りに5つのシーンについての説明があります。詳細はあまりありませんが、そこでヒントを与えています。 次に、パビリオンの内部にはQRコードがあり、そこに何を表現し、何を伝えたいのかの説明があります。

次に、パビリオンの内部にはQRコードがあり、そこに何を表現し、何を伝えたいのかの説明があります。

しかし同時に、キュレーターは、詳細を説明するより、来館者自身が見ているものを独自に解釈することを望んでいました。だから、あまり説明しすぎず、来館者の主観に任せるものにしたかったのです。来館者がどう展示物を見るかについて過剰な情報を与えるのではなく、彼ら自身が自分で解釈できる様にヒントになる様な情報だけを与えたかったのです。それが手前の空間での楽しみ方だと思っています。そのため、ある人はあるシーンに共鳴し、他の人は別のシーンに共鳴して、と言うことが起こっても良いのです。面白いのは、来館者が時々置かれているイスに座って何かを熟考している姿を見ることです。彼らはそれぞれに異なる経験をして、その時間を過ごしているのです。

この様に情報は提供するのですが、情報を与え過ぎない様にうまくバランスをとって、その人自身が自由に解釈できるようにしています。

Q)15分間、映像を見ずに、パビリオンを通り過ぎるだけでも構わない?

Maria

多くの人が立ち止まって映像をみていますが、来館者の判断に任せています。さっと通り過ぎたい、サクッと歩き回りたいのであれば、それはそれで構いません。座って熟考したいのであれば、それも良いです。 私たちが望んだのは、来館者が環境について学び、彼ら自身が見たものを自分なりに解釈することでした。それと比べると奥の空間は、より情報提供が目的で、様々なブラジル人アーティストがデザインした12種類の違った図柄が描かれたパランゴレを配布したり、V字型の鏡に囲まれたスペースで映像を流して、ブラジルや様々なアーティストなどについてより多くの情報を提供して、とにかく人生をエンジョイすることを伝えています。

私たちが望んだのは、来館者が環境について学び、彼ら自身が見たものを自分なりに解釈することでした。それと比べると奥の空間は、より情報提供が目的で、様々なブラジル人アーティストがデザインした12種類の違った図柄が描かれたパランゴレを配布したり、V字型の鏡に囲まれたスペースで映像を流して、ブラジルや様々なアーティストなどについてより多くの情報を提供して、とにかく人生をエンジョイすることを伝えています。

Q)このパビリオンを通して、来場者にブラジルについて何を理解してほしい?

Maria

来館者にはブラジルにもっと興味を持ってもらって、ブラジルについてもっと知ってほしいと思っています。日本人はブラジルが大好きなので、来館者にブラジルにもっと興味を持ってもらい、観光やブラジル製品についても知ってもらうのが私たちの主な目標です。

日本でも手に入るブラジル製品を消費してもらうことも期待しています。例えば、コーヒーやチョコレートなどです。チョコレートにはブラジル産のカカオ豆が使われていたり、他にも日本にはブラジルの食材を使ったものがたくさんあるのですが、多くの日本人はそのことを知りません。そのためブラジルの製品や観光、サービスについて日本人にもっと興味を持って、もっと知ってもらいたいと思っています。例えば、日本で消費されている鶏肉の約80%がブラジル産です。オレンジジュースも同様です。だから、私たちは日本人に、もっとそのことを知ってほしいと思っています。

Q)ブラジルは1922年に南米初の万博を開催したが、それはブラジルにとって何を意味した?

Maria

1922年の万博はリオで開催されましたが、その年にはブラジルで初めての「現代美術の週」がサンパウロで開催された年でもあります。芸術家、作家、画家、そして誰もが国を開放して海外からの影響をより多く受けたいという想いが形になったのがそれらのイベントでした。

「現代美術の週」はブラジルの芸術における一種の革命的存在でしたし、リオ万博はこの一連のうねりの一部でした。リオ万博は南米で初めて開催された万博で、今でも南米で開催された唯一の万博です。しかし、近年、ブラジル人にとって万博は日常の生活とはかけ離れた存在なので、万博についてほとんど知りません。

万博は主にヨーロッパやアメリカ、そしてアジアで開催されているので、国内で万博について人々にもっと知ってもらうために活動してきました。万博は世界が参加するアミューズメントパークのような場所であり、各国のことを少しずつ知れる機会を提供してくれる場所です。そのことを人々にもっと知ってもらえるように、情報を提供し、万博は他の国々についてもっと知る機会を提供していることを伝え続けています。あらゆる意味で、1922年に万博を主催したことはブラジルにとって大きな出来事でしたし、ブラジルを海外に向けて開放した重要な年でした。

Q)もし近い将来ブラジルで万博が開催されたら、何か変化をもたらすと思うか?

Maria

万博は人々の視野を広げると思います。今回の万博が過去の万博と違う点として気づいたのは、来場者の多くが日本人だということで、この万博が日本人にとって視野を広げる重要なきっかけになると思います。ブラジルでもそれが起こることを期待したいです。海外旅行の機会がなく、他の国々について知る機会がないような人々の視野を広げられたら言うことなしです。だから、いつかブラジルで万博が開催されたらブラジルの人々にとって素晴らしいことだと思います。

Q)万博来場者の約80%の地元の人々というのは、過去の万博と比べると特徴的

Maria

そうですね。大阪万博はより地元色の強い万博です。これまでにブラジル館の担当として関わった上海万博、ミラノ万博、ドバイ万博では、海外からの来場者がもっと多かったと記憶しています。おそらく場所のせいかもしれませんが、過去の万博開催地は地理的にもっと行きやすい場所でしたから。特にドバイは都市自体がハブであったこともあり、外国人の方が遥かに多かったです。イタリアでも多くの外国からの来場者がいましたし、上海でも、中国が外国人に対して国を開放しようとしていたため、アジアからの来場者がもっと多かったです。

Q)万博の未来についてどう思う?

Maria

次の万博はサウジアラビアのリヤドで開催されます。万博の魅力は、開催地によって内容が異なることだと思います。ドバイ万博は大阪万博とは異なり、リヤド万博もまた異なるでしょう。それぞれの万博はそれぞれにユニークな体験ができる機会を提供しています。私が子供の頃、父が98年のリスボン万博と2000年のハノーバー万博に連れて行ってくれましたが、それぞれの万博は同じものではなく、世界中から集まる来場者が得る体験もそれぞれに異なっていました。それが万博の魅力であり、5年ごとに異なる場所で大きな万博が開催され、より多様性が生まれるのを見たいと思っています。アジアや中東で開催したり、アメリカや南米でも開催する、それが万博の魅力です。

なかなか内容の濃いインタビューで、考えさせられることも多くあり、また大阪万博を少し客観的に見ることも出来たり、万博そのものについてもコメントしてくれて、実りの多いものだったと思います。

自分の行動が、環境に影響し、他人に影響し、回り回って色々なところや人にも影響する。知っているし気づいているけど、普段、無視しがちな基本的なポイントをキッチリと突いていて、我が身を振り返って反省するばかり。

これからは、何かしらの行動を起こす時、その影響までしっかり考える様にしなくては、と思わせてくれるインタビューでした。

お気に入りに追加

お気に入りに追加