こんにちは、ぱぱ記者Kenです。

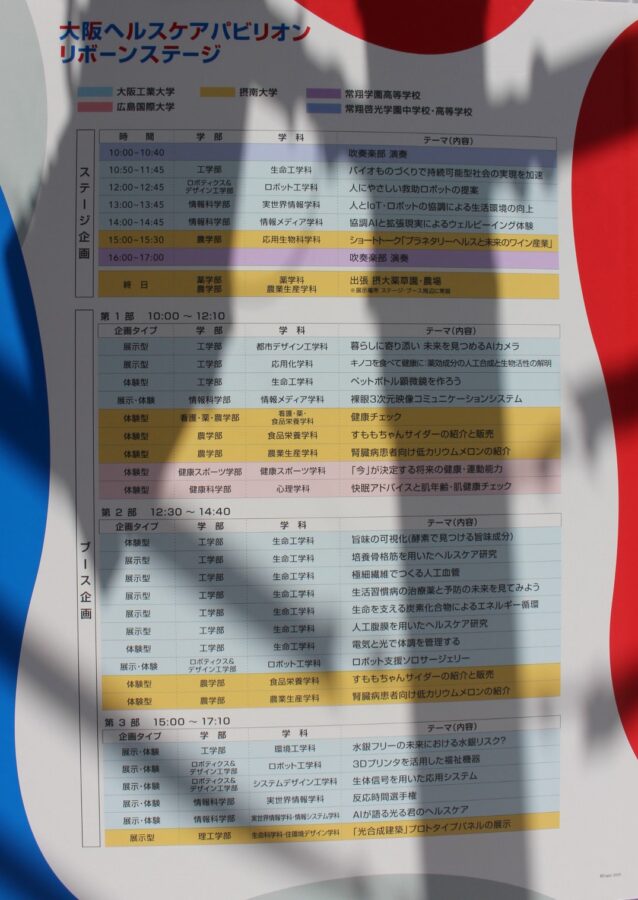

摂南大学は、8月19日(火)、大阪ヘルスケアパビリオンのリボーンステージで開催された「大学の智がとびらを開くー未来社会の可能性ー」に参加しました。

会場では、摂南大学が属する常翔学園グループの各大学が参加し、摂南大学からは腎臓病患者の食生活を革新する「低カリウムメロン」や、「建築」+「次世代クリーンエネルギーの創出」の実現を目指す「光合成建築」、未来の医療を感じさせる「動く培養骨格筋」、AIやロボットが人と共存する社会を体験できるデモンストレーションなど、“見て、触れて、感じる最先端研究を成果を発表しました。

すももサイダー摂南大学が位置する枚方市は「すもも団地」と呼ばれるほど、すももの生産が盛んな地域で、摂南大学と枚方市、すもも農園「山口農園」が共同で、生産量府内一である枚方市杉地区のすももを使用した「すももちゃんサイダー」を開発し、その販売を行っていました。

摂南大学農学部の学生たちがすももの収穫から種取り、サイダーとすももの分量のバランスを調整するなど、随所で協力して、「ベストな味」を選び、それを瓶詰めにして販売まで行っていました。 後味がさっぱりしているということでしたが、サイダーの味に対してすももの味が少し弱かったので、もう少しすももを全面に押し出してもよかったかも。

後味がさっぱりしているということでしたが、サイダーの味に対してすももの味が少し弱かったので、もう少しすももを全面に押し出してもよかったかも。

腎臓病患者向け低カリウムメロン現代病の一つとして重大な問題になっている慢性腎臓病(CKD)は腎臓機能を低下させますが、その中でもカリウムは腎機能低下により体外排出が困難となり、メロンのような高カリウム食品は透析患者には食べたくても食べられない食材になります。そこで摂南大学の浅尾俊樹教授は、養液栽培技術により大きさや甘さを維持しながらカリウム含有量を抑えた「低カリウムメロン」の研究開発を行って、会場では低カリウムメロンを持ち込み、その効能を紹介していました。実際に味も見た目も、糖分量も変わらず、カリウムの含有量だけを下げたメロンが生産できるのであれば、かなり需要があるのでは。

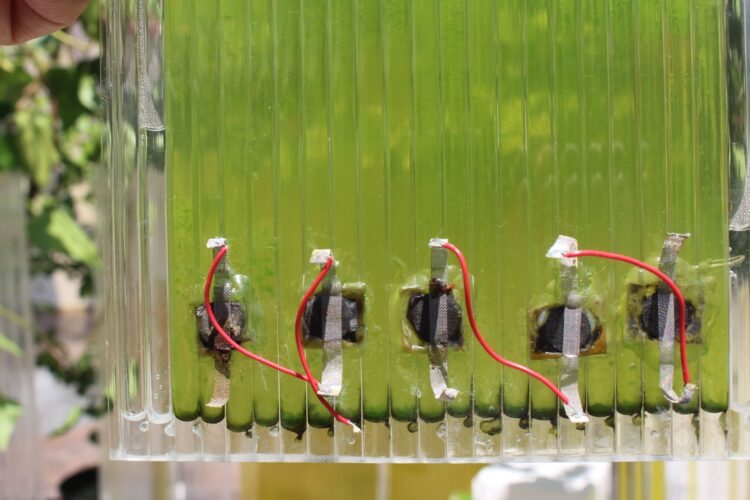

光合成建築植物の光合成を利用して水素を生成し、電気を発電するという取り組みを行っているのが、理工学部 住環境デザイン学科 川上比奈子教授と生命科学科 松尾康光教授、そしてそのゼミ生たち。

「建築」+「次世代クリーンエネルギーの創出」の実現を目指す試みとして「光合成建築」という仕組みの開発、実用化に取り組んでいます。植物が光合成をする際、二酸化炭素を吸収し、植物自体の栄養素となるでんぷんを生成し、その副産物として酸素が発生します。一般的に光合成は二酸化炭素を吸収して酸素を出す、と言われる理由がこれです。あまりにも当たり前すぎてこのプロセスに踏み込む研究者が現れなかった中、松尾教授が「でんぷんを作る過程を途中で遮断すると、水素ができること」に着目し、実際に遮断してみたところ、光合成によって酸素と水素が発生しました。そこでその水素を集めて、発電する仕組みを作り上げました。

細かい粒のようなものが水素の泡

まさに灯台下暗しです。

まさに灯台下暗しです。

透明の素材の中に、植物をすり潰した状態にしたものを入れて、自然光を当てて光合成をさせ、発生した酸素はそのまま空気中に放出し、水素だけを集めて発電に使うことで、建築物の窓枠や屋根、壁などにこの仕組みを取り入れると太陽光を入力エネルギーとして光合成で水素を発生させ、電気を発電し、その電力で家庭の消費電力を賄う、という完全循環型の仕組みが出来上がります。夢の建築素材となる可能性を秘めた研究で、実用化が待たれます。

摂南大学では、今回の発表のように教室での学びだけでなく、より実社会と近い位置で市場や消費者と接することで、研究の成果がどう評価されるか、市場や消費者に受け入れられるか、また実用化にどこまで近づいているのか、などを実際に感じれる機会を用意し、卒業後に体験するだろうことを学生の間に少しでも経験できる取り組みを推し進めています。

お気に入りに追加

お気に入りに追加