こんにちは、ぱぱ記者Kenです。

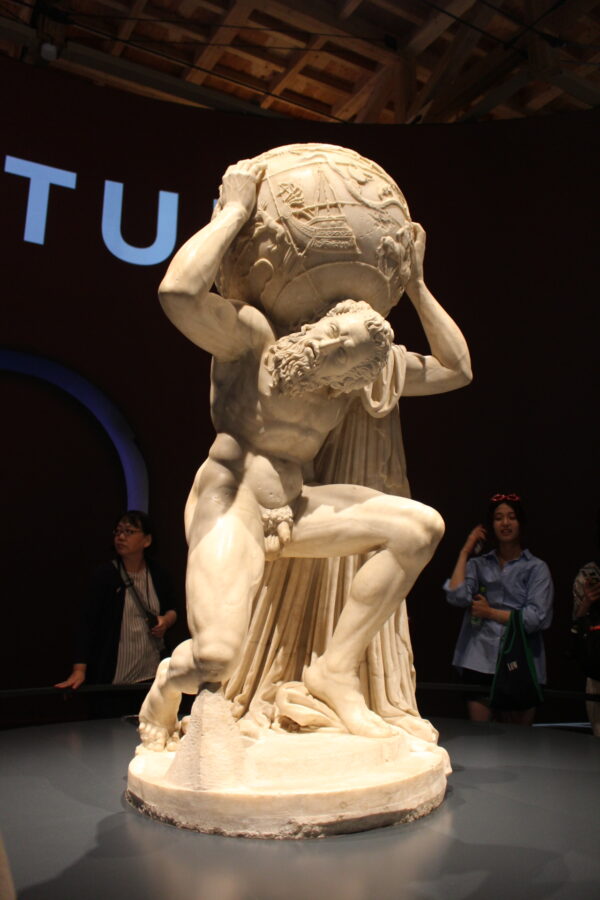

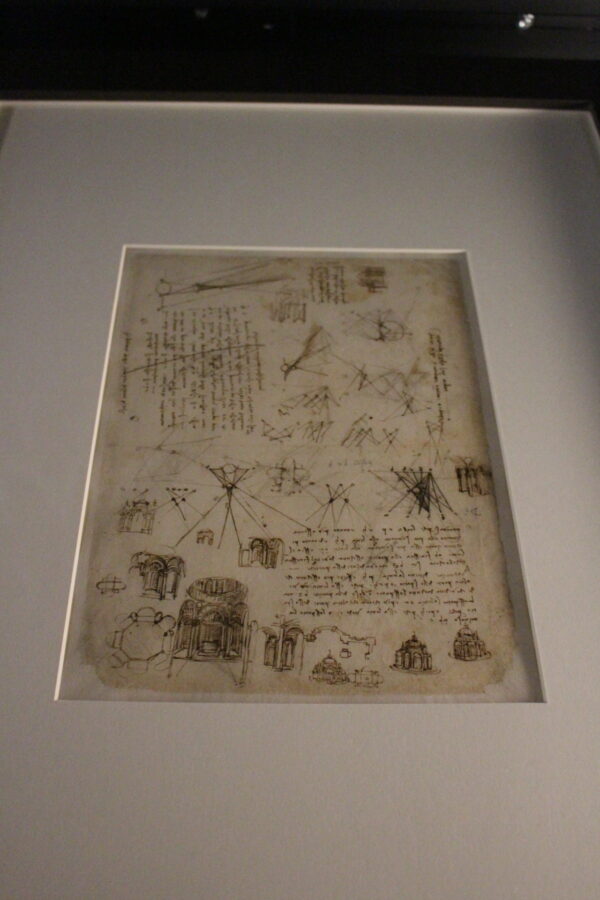

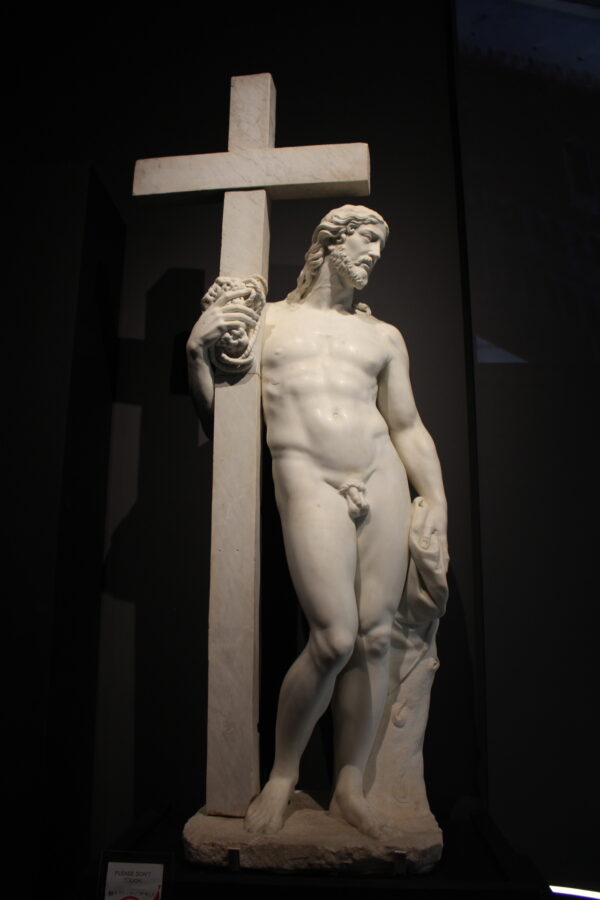

ファルネーゼのアトラスやレオナルド・ダ・ヴィンチの「アトランティック手稿」、ミケランジェロのキリスト像など、歴史に名を残す素晴らしい作品を惜しげもなく展示しているイタリアパビリオン。

しかし、同パビリオンで注目すべきはそれだけではないんです。

イタリア宇宙機関(ASI)のインタラクティブなマルチメディア展示や、2026年に開催されるミラノ・コルティーナ冬季オリンピック2本の聖火、また将来の核融合炉として有望視されているトカマク型核融合炉の実現に不可欠な要素であるダイバータの最先端研究、そしてイタリア各地で計画、推進されている未来の都市へ向けた開発の紹介、とイタリアの未來に繋がる展示も多数行われています。

ただ、如何せん過去に生み出された作品が凄すぎて、どうしても注目はそちらへ行きがちで、未来に向けた展示への関心が少し足りないように感じてしまいます。

せっかく長時間並んで入館されるのであれば、過去の大作だけでなく、イタリアの未来に繋がる展示もしっかり見てもらいたいです。

ということで、ここではイタリアの未来に繋がる展示について触れてみます。

1)伊東マンショの肖像館内に入ってすぐ左手にあるのが「伊東マンショの肖像」とその修復の様子を紹介するインタラクティブビデオ。

1585年にドメニコ・ティントレットによって描かれた「伊東マンショの肖像」は、権威あるミラノ・トリヴルツィオ財団コレクションの一部。この肖像画は、日本初の外交使節団「天正遣欧使節」を率いた若き貴族、伊東マンショが描かれています。

この肖像画の展示は、マウロ・ベッローニとクロマズーのクリエイティブ・チームによって実現された没入型ビデオによってより豊かなものとなっており、イザベッラ・カスティリオーニ教授のチームとブラッコ財団のコーディネートによって行われた修復の際に、作品に対して行われた診断調査を詳しく見ることができます。

戦国時代に初めて日本人が訪れたヨーロッパとの接点。そしてそれを蘇らせるために導入された最新テクノロジーはイタリアの才能の一端を見せてくれています。

また、大阪大学の黒岩浩氏が製作した伊東マンショのアンドロイドロボットが期間限定で展示されていましたが、イタリアパビリオンの館長のマリオ・アンドレア・ヴァッターニ氏は「人形ではなくアンドロイドでなければならなかった。その理由はアンドロイドは未来のイタリアに繋がる最新技術だから」と説明してくれました。

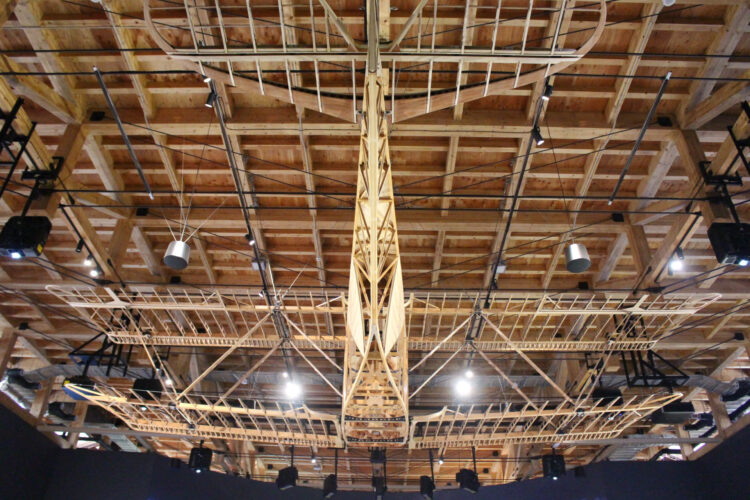

2)アルトゥーロ・フェラーリンの飛行機イタリアパビリオンの天井に吊るされて展示されている飛行機は、1920年にアルトゥーロ・フェラーリンがジーノ・カッパニーニと共にローマ-東京間を飛行した際に使用したSVA9型機を、オリジナルの技術図面に基づいて忠実に再現したもので、歴史的にも航空技術的にも重要な意味を持つ展示品。 3か月間に約18000Kmを飛行していますが、ライト兄弟が初めて空を飛んでからたった17年後の快挙だったのです。

3か月間に約18000Kmを飛行していますが、ライト兄弟が初めて空を飛んでからたった17年後の快挙だったのです。

この航空機は、ジョルジョ・ボナート氏が率いるノヴェを拠点とする工芸会社HangarFusinaによって、オリジナルの技術図面に従って製作されたもので、歴史と最先端技術が融合した展示となっています。

イタリアの航空工学の象徴である SVA9は、万博後には展示されている骨組みに機材や外壁などを取り付けて完成させ、フェラーリンの歴史的な飛行を再現するために今度は東京からローマへの飛行を計画しているそうです。

直接関係ないかもしれませんが、現在日本とイタリアは共同で次世代戦闘機の開発に取り組んでいることは偶然ではないのでは、と思ってしまいます。

ボナート氏は、「まともな地図がない時代に、フェラリン中尉たちは、空の向こうに日本があると信じて命がけの大冒険に挑んだ。万博では、夢を信じることを伝えたい」といい、閉幕後は日本国内で展示してほしいと考えているそうです。

前世紀初めにみた夢を今世紀にもまた実行しようという夢のあるお話しを象徴しているのがこの展示なのです。

3)ミラノオリンピックの聖火を運ぶトーチ館内に入って右側には、2026年にミラノ・コルティーナで開催される冬季オリンピックで使用される2本の聖火を運ぶトーチが展示されています。 建築家カルロ・ラッティによってデザインされた、2026年ミラノ・コルティーナ冬季オリンピックで使用される2本の聖火が世界初公開されています。真鍮とアルミで作られていて重量は約1キロ。再利用可能な作りになっている点も見逃せません。

建築家カルロ・ラッティによってデザインされた、2026年ミラノ・コルティーナ冬季オリンピックで使用される2本の聖火が世界初公開されています。真鍮とアルミで作られていて重量は約1キロ。再利用可能な作りになっている点も見逃せません。

イタリアらしくシュッとしたスタイリッシュなデザインです。 トーチの隣には大きな画面でウィンタースポーツのクールなシーンなどを紹介しています。

トーチの隣には大きな画面でウィンタースポーツのクールなシーンなどを紹介しています。

オリンピックでは記録以外にも技術的な進歩も毎回追加されていく、スポーツの祭典でもありますが、技術力の見せ所でもあります。2026年と言えばもう本当にすぐそこで、半年後には開催されるミラノ・コルティーナ冬季オリンピックについて知る良い機会です。

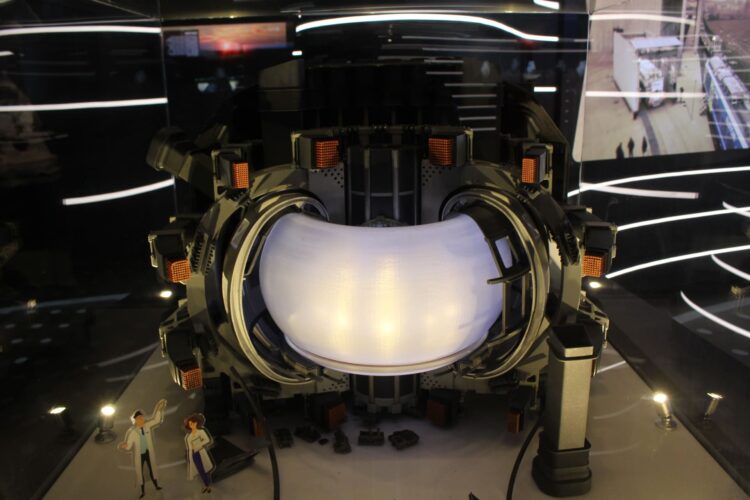

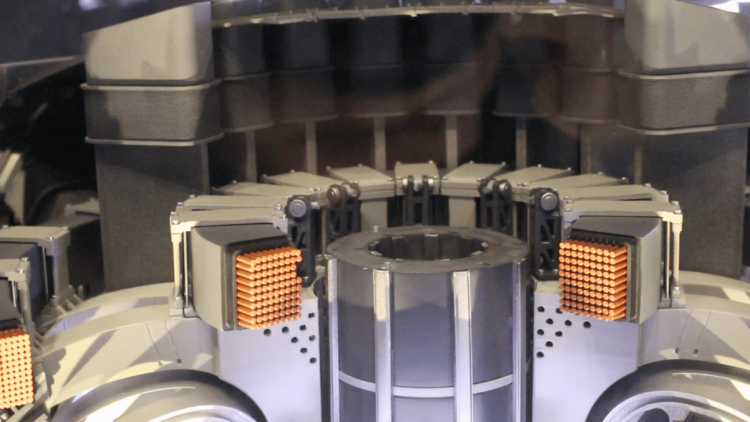

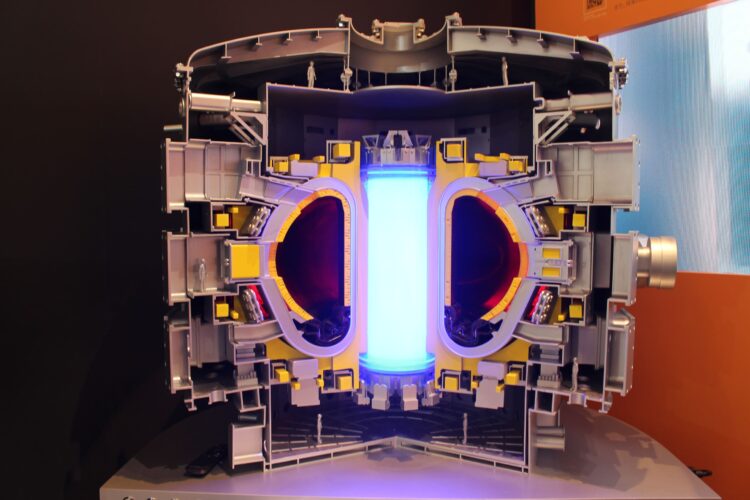

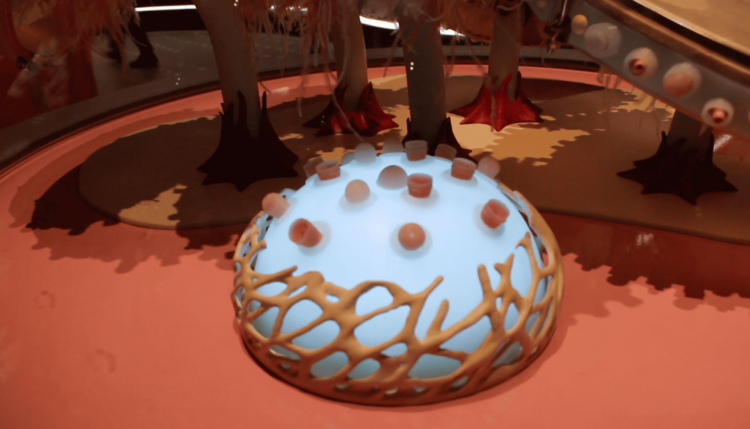

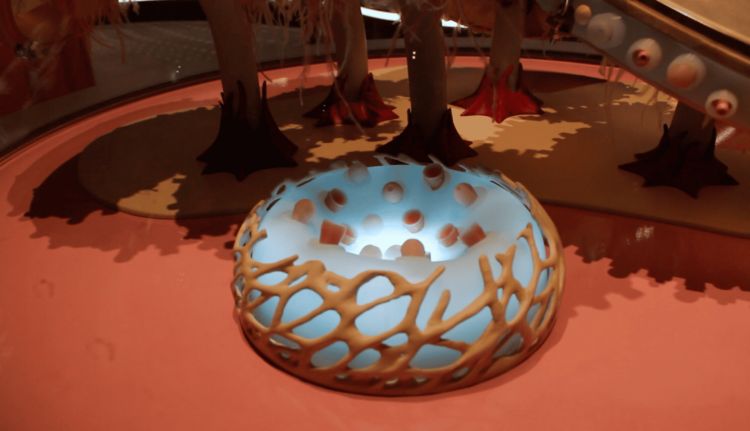

4)1:13スケールモデル – ダイバータ・トカマク・テスト(DTT)キリスト像の少し手前に置かれている模型は、DTT(Divertor Tokamak Test facility)が、イタリア・フラスカーティのENEA研究所で建設を進めている核融合実験施設です。

現在世界で広く使われている原子力発電所とは違った原子力発電の未来系がこのトカマク型の核融合施設。

現在世界で広く使われている原子力発電所とは違った原子力発電の未来系がこのトカマク型の核融合施設。

日本も参加していますが、主にEUが中心になって開発が進められているトカマク型原子炉の最重要部部に当たるダイバータの研究をしているのがイタリアのDTT。DTTは核融合研究において主導的な役割を果たしています。

この核融合施設からのエネルギー供給に対して、イタリア企業と20億ユーロ以上の供給契約を交わしており、イタリアの提供するシステムはITER建設における主要プレーヤーの一つとなっています。

国際機関パビリオンにもITERの展示スペースがあり、そこにもトカマク型の模型が展示されているので、興味のある人はそちらもオススメ。

5)Apparato Circolatorio (循環器系) 伊東マンショの絵の後ろ側に展示されている30個の心臓は、Apparato Circolatorio (循環器系) で、作者のJago(ヤゴ)は心臓の鼓動を、科学的知識と技術的スキルから始まり、芸術的で感覚的な体験に変わる芸術作品に変えています。 このインスタレーションは、生命の継続的で無限のリズムを象徴するために円形に配置され、それぞれに形の違う30個の白い液体セラミックの心臓で構成されています。

このインスタレーションは、生命の継続的で無限のリズムを象徴するために円形に配置され、それぞれに形の違う30個の白い液体セラミックの心臓で構成されています。 作品を完成させるために、ループするビデオ インスタレーションが没入型体験を増幅し、脈打つ動きを刺激的な視覚認識に変換します。

作品を完成させるために、ループするビデオ インスタレーションが没入型体験を増幅し、脈打つ動きを刺激的な視覚認識に変換します。

この芸術と科学の融合を通じて、ヤゴは身体、時間、記憶のつながりを探求し、イタリアの芸術的伝統と生命の本質との深い対話を生み出しています。

この作品は、過去、現在、未来を結びつける生命力を称え、現代彫刻を美術史の巨匠と対面させています。芸術、科学、技術の対話は、「芸術は生命を再生する」というテーマで表現されたイタリア館のライトモチーフにもなっています。

6)pneumOSApparato Circolatorio (循環器系) の奥にある「pneumOS」というインスタレーションは、科学、芸術、健康、環境データ、音楽、食べ物を組み合わせ、デジタルと感覚の世界のユニークな対話を生み出しています。このインスタレーションは、自らを「サイバーエコロジスト」と称するアーティスト、オリアナ・ペルシコによってデザインされました。

「pneumOS」は、センサーによって作品の周りの空気から収集された環境データを電気インパルスに変換し、その結果で色が変わったり、呼吸しているかのように収縮する生きた作品です。

この作品は、データを音に変換する 5 つのサウンド メンブレンと、都市の呼吸をシミュレートする呼吸バッグで構成されていて、訪問者に周囲の環境を深く感覚的に理解する機会を提供しています。

この作品は、データを音に変換する 5 つのサウンド メンブレンと、都市の呼吸をシミュレートする呼吸バッグで構成されていて、訪問者に周囲の環境を深く感覚的に理解する機会を提供しています。

オリアナ・ペルシコは「pneumOS」で、環境の健康と個人の幸福の関係について考えるよう一般の人々を促し、デジタルおよび自然界との関係について新たな視点を切り開きます。この取り組みは、空気質の問題に対する意識を高めるだけでなく、デジタルイノベーションと創造性がどのように連携して、より意識的で持続可能な未来を実現できるかを探る機会も提供しています。

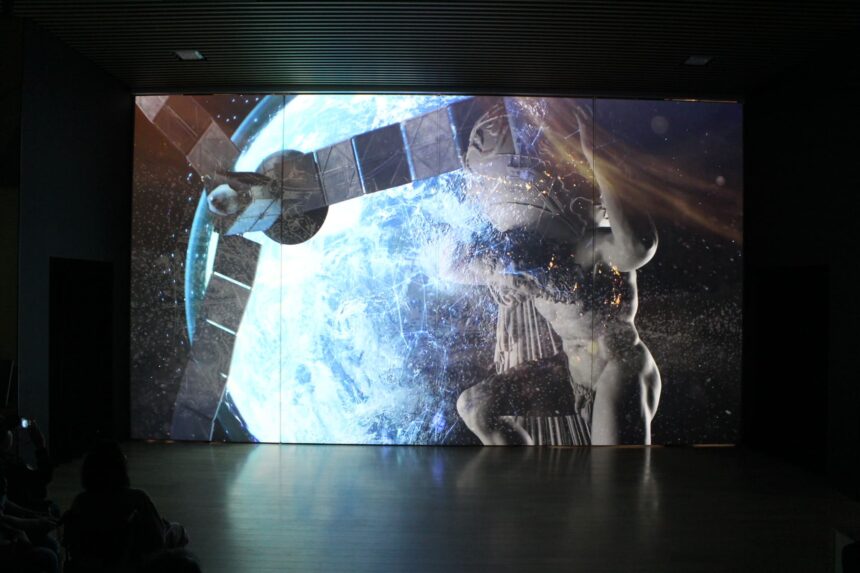

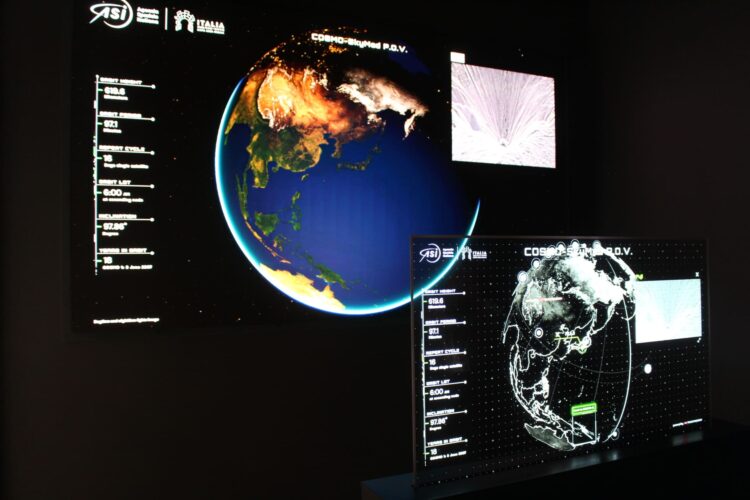

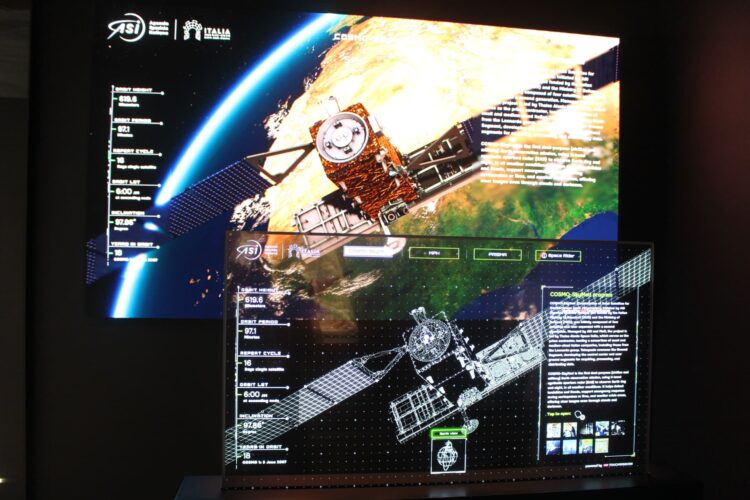

7)イタリア宇宙機関(ASI)pneumOSの奥、そしてファルネーゼのアトラスの左隣にあるセクションでは、イタリア宇宙機関(ASI)が、インタラクティブなマルチメディア展示を通じて、同機関が開発・出資した衛星や宇宙インフラの3D仮想モデルを閲覧したり、タッチスクリーン技術を搭載した透明なO-LEDパネルを操作することで宇宙から捉えた地球の姿を見ることが出来ます。

壁面のLEDウォールには、地球観測衛星PRISMAおよびCOSMO-SkyMed、そしてアルテミス計画における月面居住モジュールMPHの3Dモデルが投影され、各モデルを動かして詳しく見たり、背景の大きなLEDウォールに表示される関連コンテンツ(ビデオ、画像、テキスト)を体験できます。 小型衛星を多数打ち上げて、地球規模での観測を行って、自然災害の予測や、災害時の行動計画のために役立つデータの収集などで活躍しているシステムの一部をここで見ることが出来ます。

小型衛星を多数打ち上げて、地球規模での観測を行って、自然災害の予測や、災害時の行動計画のために役立つデータの収集などで活躍しているシステムの一部をここで見ることが出来ます。

巨大企業だけでなく、日本のJAXAに相当する政府の機関を中心に国防省などが連綴して、事業を立ち上げ、運営は民間に、そして技術力のある中小の企業も参加して、様々な実験や実際の取り組みが行われていることがわかります。

宇宙産業はどの国にとってもこれから重要になる産業分野で、そこで先行しているイタリアについて学べる貴重なシステムの展示なので、ファルネーゼのアトラスを鑑賞したあとはアトラスにお尻を向けてこちらも注視してみて下さい。

https://www.asi.it/2025/03/lasi-allexpo-2025-osaka/

8)未来のイタリアのビデオ紹介館内の両サイドには巨大なスクリーンがあり、列車の窓を思わせる複数のビデオインスタレーションが、今後30年間でイタリアが推進していく公共インフラプロジェクトを象徴し、地域の景観やその利用の変化を表現しています。イタリア各地で進行している研究や開発の様子、今後着工される部分はCGや3Dで表現し、イタリアの未来の姿を投影しています。

イタリアの最新技術や未来に向けた国づくりの姿を見ることができるので立ち止まって眺めてほしいです。

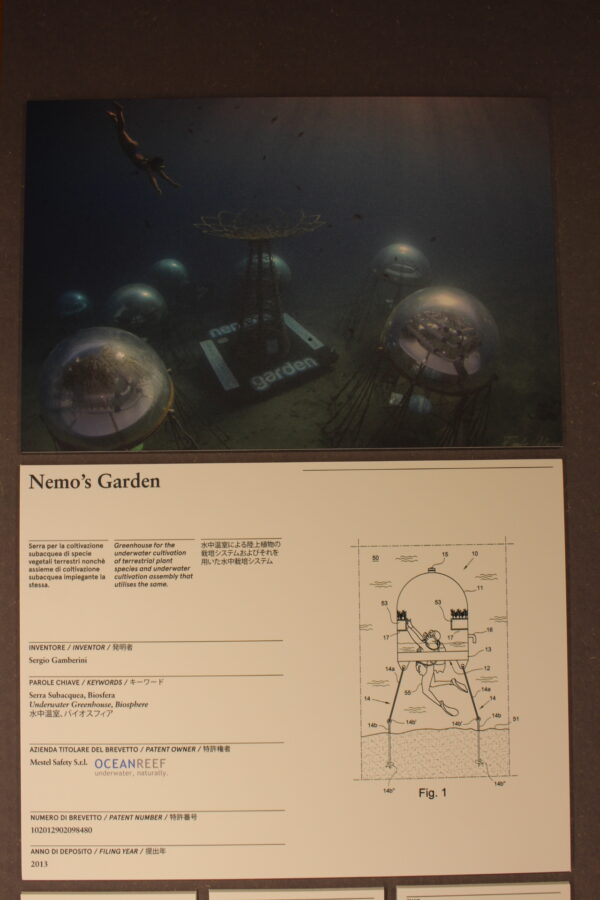

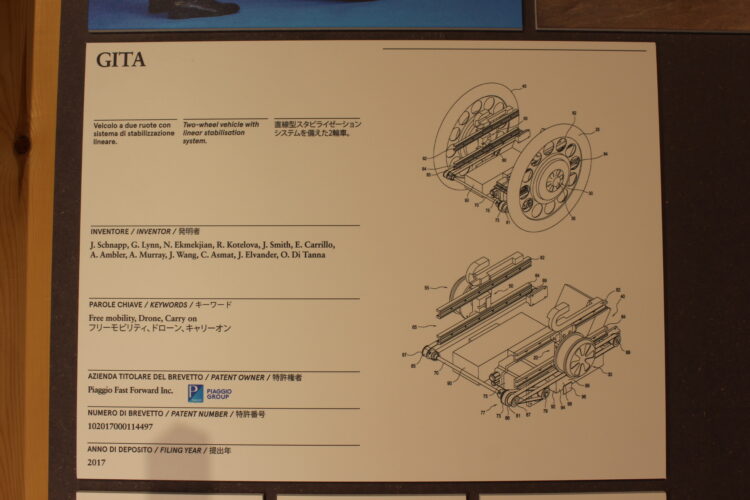

9)特許製品1階の展示スペースの最後の最後に、イタリア企業が取得した特許を活用した製品とその説明が展示されています。 まだ実用化されていないものもありますが、全てが未来に向けて実用化されていくことを想定して作られている製品群で、イタリアらしいデザインや色使いのものもあり、今後に期待させる展示スペースとなっています。

まだ実用化されていないものもありますが、全てが未来に向けて実用化されていくことを想定して作られている製品群で、イタリアらしいデザインや色使いのものもあり、今後に期待させる展示スペースとなっています。

説明パネルの文字が小さいので一つずつ読んでいくと時間がかかってしまいますが、長時間待ったことを考えれば、ここでもじっくりと時間をとって、出来るだけ多くの情報を得てから2階へ進んでもらいたいです。

説明パネルの文字が小さいので一つずつ読んでいくと時間がかかってしまいますが、長時間待ったことを考えれば、ここでもじっくりと時間をとって、出来るだけ多くの情報を得てから2階へ進んでもらいたいです。

このように、過去の素晴らしい作品だけでなく、未来へ繋がる展示が館内のあちこちに配置されているのがイタリアパビリオンなのです。

過去だけでなく、現在から未来へ繋がる素晴らしい展示の数々、5時間とは言いませんが、2時間くらいはかけてゆっくり、じっくり鑑賞していって欲しいパビリオンです。

お気に入りに追加

お気に入りに追加