こんにちは、ぱぱ記者Kenです。

閉幕が近づく中、会場内で他のパビリオンと一線を画すこだわりを見せているブルーオーシャンドーム。最近来館者100万人を達成しました。

これまでほぼ全てのパビリオンをみて、その多くは複数回訪問した上で、最もインパクトがあり、明確なメッセージを発しているのがブルーオーシャンドームパビリオンだと言えます。個人的には大人から子供まで全ての人にオススメしたいパビリオンです。

そんなブルーオーシャンドームの館長を務める代島裕世氏に拘りの裏にあるストーリーを聞いてみました。

ブルーオーシャンドーム館長 代島裕世氏

まず最初に驚くのは、ブルーオーシャンドームのパビリオン建設を担当した建築プロデューサーの坂茂(ばんしげる)氏とコンテンツ製作を指揮した総合プロデューサーの原研哉氏が企画段階から参加し、強烈なメッセージを発信することが早々に形作られていたことです。

ブルーオーシャンドームは、2021年にはすでにパビリオンのデザインやコンセプト図案が出来上がっていて、万博へ参加したいという申請を出した時点で、どんなパビリオンにしたいかがすでに見えていたのです。

2022年1月に企画が採択され、その段階からコンテンツを手がけた原氏がドローイングを開始し、3年近くかけて世界の海を潜ってイメージを膨らませて、ドームBで見せる映像を超高精細なフルCGで製作して、妥協を許さないレベルで仕上げています。

そのため、パビリオンで見る同映像はど迫力があり、本物と見紛うほどにリアルに出来上がっています。

また、コンテンツと呼応するように、3つのドームはそれぞれにユニークな素材を使って再利用を前提に設計されています。建てられる前から、万博後はモルディブに移築することも決まっていたのも他のパビリオンとは違います。

ブルーオーシャンドームのコンセプトは、同ドームを陰から支える株式会社サラヤの代表で、パビリオンの出展者である海洋環境保護活動を行っているZERI JAPANの理事長でもある更家悠介氏が考え出したものです。更家氏が対馬へ視察に行った際に、海岸に流れ着くプラスチックゴミをみて、世界中でも同じことが起こっていることを知っていたことと重なり、万博で海をテーマにして出展しようと考えたことから全てが始まっています。

株式会社更家ではなく、ZERI JAPANというNPOで出展した理由も明確で、営利法人だと利害関係が発生し、誰でもが協力しにくくなるが、NPOで海洋環境保護というテーマを掲げて、社会課題の解決を目指せば、誰でもが参加しやすくなるという狙いがあったそうです。

しかし、万博開始前から開始後しばらくは、万博のイメージが悪すぎて協力してくれる企業も少なく、活動に対しての支援を取り付けるのが大変だったそうですが、今では多くの企業がブルーオーシャンドームが推進する活動に賛同し、様々な形で協力してくれています。

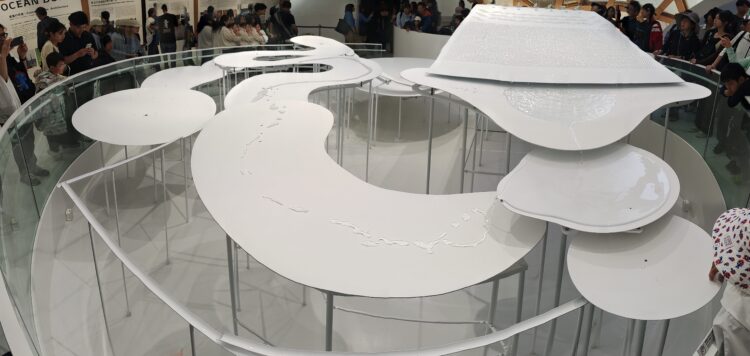

ブルーオーシャンドームは、全体が3つのドームに分かれています。ドームAでは、白いオブジェクトの上を水が滑るよに流れています。これは自然界の水の循環を現したもので、その様子を再現しています。約60リトルの水が循環していて、上から特殊な塗料を塗って撥水効果のある表面上を水が滑り落ちていき、下までいくとまた上に戻ってきて、流れていくという循環サイクルです。

この自然の循環を堰き止めたり、澄み切った綺麗な水を汚したりしているのが私たち人間であり、それは間違った行為だということを伝えようとしています。

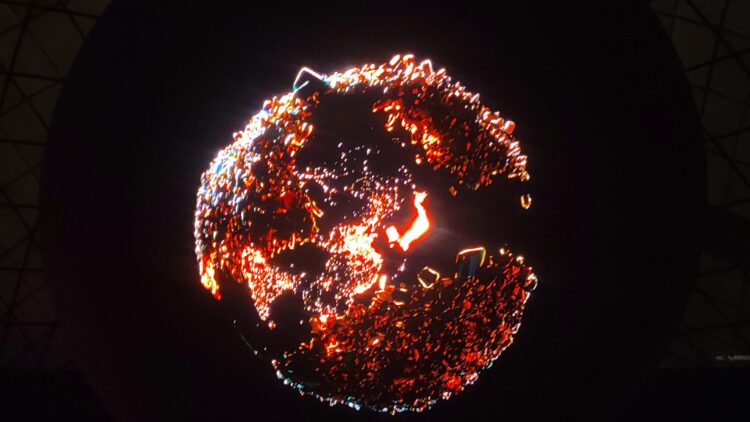

ドームBでは、巨大なドームの中に、これまた巨大な凸型レンズをつけた巨大スクリーンがあり、そこで迫力満点でリアルなCG映像をみます。鮮やかな色と表現で美しい海の中の風景も表現されていますが、人間の身勝手な行動によって汚されてしまった海の中の様子を伝えていて、ここでも人間の行いは正されなければならない、というメッセージが発信されています。

小さな子供だと泣き出しそうなほど厳しい映像が登場しますし、映像と音だけで、セリフは一切ないので、鑑賞した人がそれぞれに受け止め、理解し、それを咀嚼した上でどんな行動を取るのか、を問うています。

人それぞれに捉え方が違うので、「こうしなさい」とは思っていないそうですが、希望はあるようです。

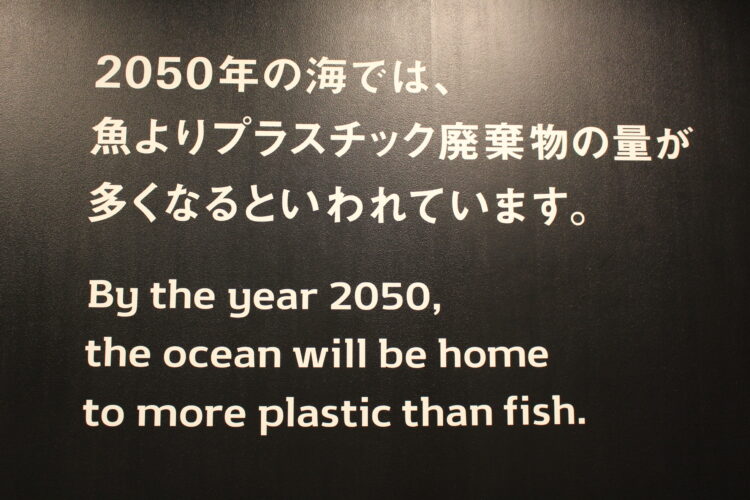

ドームBでの映像が終わり、ドームCに向かう廊下には文章が何ヶ所かに書かれています。

「私たちは毎週、クレジットカード1枚分のプラスチックを食べています」

「プラスチックが自然分解されるまでの時間はおよそ400年」

「2050年の海では魚よりプラスチック廃棄物の方が量が多くなると言われています」

どれも衝撃的な言葉が並んでいます。ドームAとBを体験し、この廊下で初めて文字をみて、その中身を知識として身につけ、現実を確認してドームCに辿り着きます。

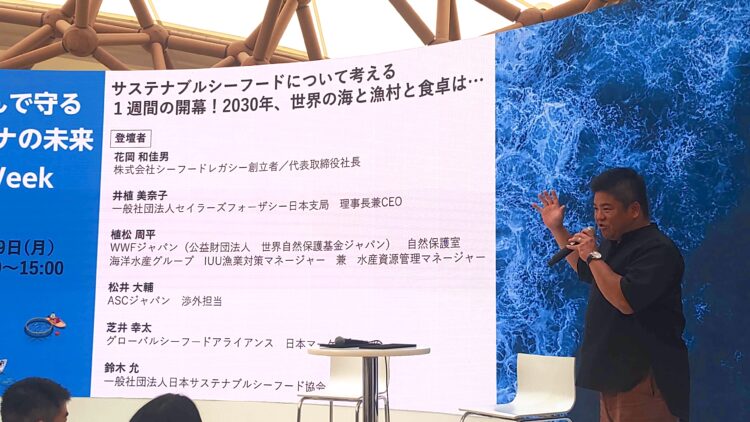

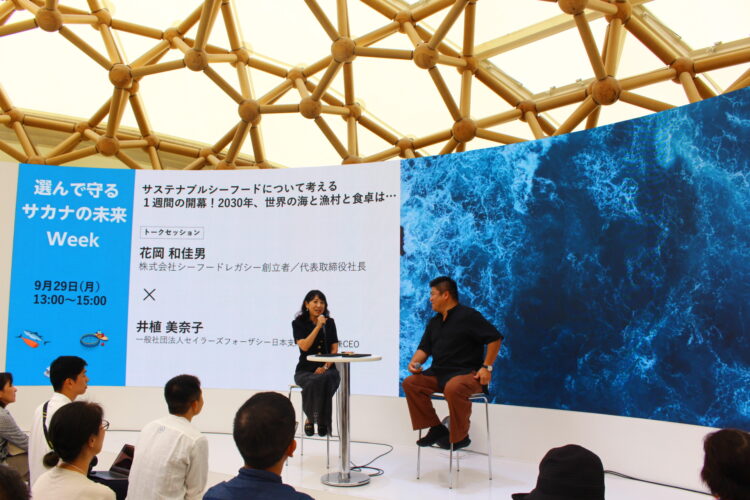

ドームCでは、万博開始後からコンスタントに海洋保護に関連したイベントやセミナー、ワークショップが開催されていて、その様子は最終的には150本以上のビデオとなってYoutubeでいつでも誰でもが視聴できるようになっています。

それ以外にも、今回の活動全般についてを学べる書籍が大人向けと子供向けで分けて用意されていて、かなりの冊数が売れているそうです。

それ以外にも、今回の活動全般についてを学べる書籍が大人向けと子供向けで分けて用意されていて、かなりの冊数が売れているそうです。

ドームAから始まり、ドームBを体験して、ドームCでライブイベントを介して情報を得て、最後にこれらの書籍を手に取って、自宅へ帰ってからゆっくりと読み込んだり写真をみたりしていくことで、ブルーオーシャンドームが伝えたいことを咀嚼して理解し、今後自分が何をするのかを考えてもらいたい、ということで、パビリオンを出たところで終わりではなく、問いはずっと続いていきます。

このパビリオンは6ヶ月で役目を終えてなくなりますが、書籍やビデオなどは引き続き残って、様々な人の目に触れてメッセージを発信していくツールとして存在し続けます。ここでも万博とともに全てが終了するのではなく、伝えたいメッセージは継続して発信することで、海洋環境保護について知ってもらうように工夫されています。

このように徹底的に拘っているブルーオーシャンドームですが、メディアの取り上げ方が影響しているのか、同館に来館する人たちの多くが、目立ったパビリオンへいく時のように大きな期待を持って来るわけではないそうで、実際に館内で色々と体験すると、結果的に「期待以上の内容だった」と感じてくれる人が多くいるそうで、特に他のパビリオンをたくさん回って来られた方にその傾向が強く出ているようです。

その理由は、すでに説明したようにブルーオーシャンドームが海洋環境保護というワンテーマに絞って、商業要素を徹底的に省いて、テーマに沿ったメッセージ、それもかなり強力なものを発信しているので、人々の心に響いたのだと思われます。

ここまで徹底してテーマに拘って商業要素を排除出来たのは出展の母体がNPOだからということも影響していると思います。

代島氏は、ブルーオーシャンドームが独自路線を辿っていて、万博という国際舞台の役割を考えた上で、その本質に最も寄り添っているのがブルーオーシャンドームだと考えているようですが、私もそれには同感です。

また、同氏は、今回の万博について「大屋根リングがいい仕事していて、移動にも使えるし、日陰を作ってくれているので、多くの人が助かっている。あれがなかったら来場者は日光から逃げるところがなかった。だから大屋根リングは万博の一番の成功の要因じゃないですか。大屋根リングというコンセプトが、全部が繋がってるとか、どこへ行くのも上から全部確認して見られるし、意外に風も抜けるし」と大屋根リングを高く評価しています。

ここでも、「このパビリオンが楽しかった」というような視点ではなく、万博全体を俯瞰し、万博とはどういうものかを理解した上での評価をされていることは、ブルーオーシャンドームが他と一線を画すパビリオンであることと通ずるものを感じました。

2025年大阪万博で一つだけ訪れるべきパビリオンがあるとすれば、それはブルーオーシャンドームで、最も万博の本質を表現しているパビリオンです。

今からでもパビリオンへいけるチャンスがある方には何を差し置いても来館してほしいですし、その機会がない方にはぜひYoutubeチャンネルでビデオをみて、メッセージをキャチして欲しいです。

お気に入りに追加

お気に入りに追加